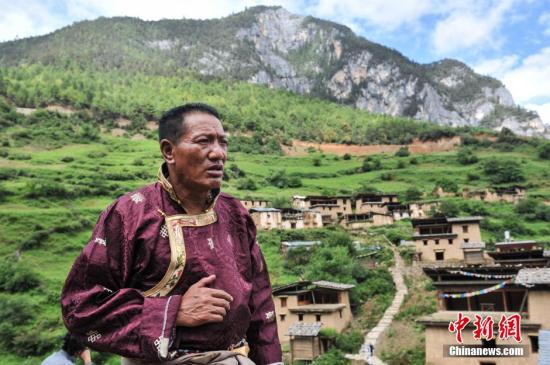

7月31日,巴拉格宗景區。出生在雲南香格裡拉縣巴拉村的斯那定珠,從小生活在一個與現代社會脫節的貧困山村。為了實現自己的夢想,也為了實現巴拉村的夢想,他走出大山,開始了艱辛的創業之路。也在他三十多年的努力下,巴拉村通了路、通了電,修建了巴拉格宗國家公園,當地村民也在逐漸脫離貧窮,過上幸福的生活。中新社發 任東 攝

近日,記者驅車從雲南省迪慶州縣城香格裡拉出發,經過2小時蜿蜒曲折的山路,到達了香格裡拉第二個國家公園——巴拉格宗國家公園。此時,巴拉格宗的開發者斯那定珠已身著藏裝、手捧哈達,站在景區門外迎接。

50歲的斯那定珠在當地小有名氣,他白手起家創業故事在迪慶藏區廣為流傳。如今的斯那定珠是巴拉村人的英雄。然而,37年前這個“離家出走”的“壞孩子”,誰也想不到成為改變巴拉村命運的人。

1964年5月,斯那定珠出生於香格裡拉縣巴拉村。村裡沒公路、沒電、沒商店。與外界唯一的通道是一條從懸崖峭壁上開鑿出來的人馬驛道,冬春兩季就會遭遇大雪封山。

11歲,斯那定珠跟隨父親第一次走出大山,在縣城香格裡拉,眼前的一切讓他驚呆了。“有車、有電、有餐館。”那一刻,他之前所認識的世界被推翻了,也在那時他有了一個屬於自己,后來屬於巴拉村的“夢想”。

“我要賺錢,在家鄉修一條通往外界的公路。”兩年后,13歲的斯那定珠帶著父親四處籌來的35元人民幣和自己挖到的水晶石,義無反顧的走出了大山。

“當過伐木工人,賣過水晶石、虫草、磁帶、膠鞋等等。”斯那定珠的創業之路並非一帆風順,但對於獨自在外闖蕩的20年,斯那定珠只是輕描淡寫幾句話,其中的艱辛卻不願多提。憑借超前的眼光和吃苦耐勞的精神,斯那定珠的生意越做越大,存款高達數千萬元。

1999年,斯那定珠回到迪慶,決定用所有積蓄修建一條到達巴拉村的公路。同時,結合家鄉的資源優勢,創建巴拉格宗公園,以旅游來帶動家鄉人民發展致富。然而,他沒想到,這個選擇比當初創業還要艱辛。在最困難的時期,斯那定珠變賣了經營多年的餐館、五金店以及房子、車子,跑遍了香格裡拉的銀行和信貸公司,借遍了所有的親朋好友。

回想從前,斯那定珠情緒十分激動,“不管別人怎麼看,不管遇到什麼困難,我就是要堅持。”

在發小扎西眼裡,斯那定珠是個倔強不聽勸的大哥。“我小時候覺得他不懂事,做事總是打破規律”。扎西說,當初他與村裡其他人一樣並不看好斯那定珠,認為他是痴人說夢,沒想到,斯那定珠憑借一股子牛勁兒,帶領村民們過上了現代文明的生活。

2008年1月1日,巴拉村迎來歷史性的一刻:公路通了,高壓電通了,電話通了,這些巴拉村的夢想在斯那定珠的帶領下實現了。有了這些條件,斯那定珠還把村民帶到景區打工,甚至部分有“生意頭腦”的村民也在景區承包起工程,開始自己的創業致富路。

“我高興啊,心裡舒坦啊。”斯那定珠有些得意。他告訴記者,當村裡通上電以后,鄉親們切身感受到現代文明給生活帶來的便捷,才理解了他。

如今,巴拉村舊址已經成為巴拉格宗國家公園的景點之一。為了保護巴拉格宗的生態環境,原巴拉村14戶村民在斯那定珠幫扶下,相繼搬到了峽谷的緩坡地帶,形成了那浪村和水庄村兩個藏民新村。斯那定珠還定期支付給村民供景區使用舊房的租金。

談起景區未來規劃,斯那定珠慷慨激昂。但提起家人,斯那定珠卻沉默了。斯那定珠的妻子楊曉燕時常開玩笑,“在斯那定珠心裡,公司第一、兒子第二、妻子第三。”楊曉燕說,她與丈夫見面的機會非常少。

記者到訪時,恰逢斯那定珠與妻子相聚,但依然短暫。每次楊曉燕要返回縣城工作,斯那定珠到景區門口送別時,看著妻子乘坐的車消失在那條不平凡的公路上,斯那定珠眼眶濕潤了。“我不是個好丈夫、好父親,但我很幸運,他們始終支持我的夢想。”

“那你覺得自己的夢想實現了嗎?”

“嗯,實現了。”(作者 李曉琳)