李星婷

2019年07月24日08:47 來源:重慶日報

向仲懷。

7月23日,“不忘初心、牢記使命”重慶市優秀共產黨員先進事跡報告會上,向仲懷作主題報告。記者 羅斌 魏中元 攝

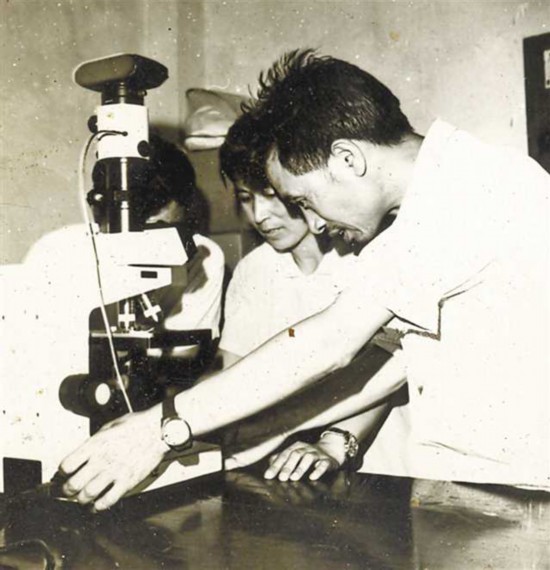

上世紀70年代,向仲懷(右)在做顯微攝影。(受訪者供圖)

向仲懷精彩語句

我們深知,沒有實力難有地位,中國作為蠶絲大國,不能缺席!

“絲綢之路”是我們祖先對世界文明的偉大貢獻。基因知識產權關系我國蠶業發展,豈能不爭!

贏得這場競爭是保衛民族文化,振興我國蠶業的關鍵戰役。為祖國至高榮譽,為民族文化傳承,為我國蠶業發展,我們一定要不辱使命,一定要贏得競爭!

無論對學科、產業的發展或絲綢文化的傳承或民族精神的弘揚,都要破釜沉舟拼一場!

“一帶一路”開辟了蠶業發展的新時代,賦予了我們新的目標,我們將為此歷史使命,繼續攀登!

在上古傳說中,黃帝的妻子嫘祖發明育桑養蠶的技術,人類逐漸告別衣不蔽體的生活。

有著數千年悠久歷史的中國蠶桑業,為百姓帶來溫暖的生活,也造就了聞名於世的古代絲綢之路,中國因此有“東方絲國”的美譽。

自17世紀開始的數百年間,世界蠶業的中心一度從中國轉移到歐洲,再轉至日本,本世紀初又轉回至中國。我國蠶桑業科技達到國際領先水平、踏上“新絲綢之路”……這一切,與我國蠶業科學界迄今唯一的院士——中國工程院院士、西南大學蠶學與系統生物學研究所所長向仲懷在蠶桑科學界的重大突破有著密切關系。

7月17日,作為“不忘初心、牢記使命”重慶市優秀共產黨員先進事跡巡回報告團成員,有著37年黨齡的向仲懷接受了重慶日報記者的專訪。

立志

初出茅廬 找到了蠶病的“病根”

烏江兩岸,峰巒疊嶂。1937年,向仲懷出生於大婁山深處的武隆鳳來鄉。

那是一個山河破碎戰火頻繁的年代。1941年,涪陵遭日機轟炸,向仲懷舉家遷回原籍,他就讀於私塾。兒時的向仲懷徜徉在《四書》《五經》等國學典籍裡,從小深受傳統文化的浸潤,愛國愛家在他幼小的心裡扎下根。

1949年12月,涪陵解放。正在涪陵讀中學的向仲懷積極參加社會活動。他第一次接觸到“共產主義人生觀”“為人民服務”等新名詞,在畫各種宣傳畫時顯示出才華。“在白牆上打上密密的方格,描畫毛主席像﹔拿板刷刷標語﹔還學會了拉二胡﹔歌劇表演等我都積極參與。”如今,82歲高齡的向仲懷回憶往事,仿佛又回到那個熱血年代。

他愛讀書,《我的大學》《鋼鐵是怎樣煉成的》《卓婭與舒拉的故事》等名著中的英雄人物事跡,讓向仲懷激動和震撼。他立志學習這些英雄,把他們當作自己的人生榜樣。“青年時期接受到的人生觀和社會主義教育,使我思想上明白了人生方向。”學校發展新民主義青年團(后來的共青團),向仲懷第一批被吸收入團,這讓他非常驕傲。

初中畢業前夕,父親買回的一本科普書《偉大的自然改造者——米丘林》為向仲懷打開一生事業的大門。“我覺得嫁接、遺傳等技術特別神奇。”從那時起,一顆熱愛農學的種子便種在了他心裡,於是他選擇進入涪陵農校學習,后考入西南農學院蠶桑系深造。從此與蠶桑結緣,一干就是大半輩子。

從西南農學院畢業后,留校任教的向仲懷初出茅廬就干了一件轟動蠶學界的大事。

上世紀50年代,作為重要蠶桑基地的川北地區,連年暴發災害性蠶病。1959年春,年僅22歲的向仲懷作為四川省蠶病工作組成員被派往射洪縣,在當地蠶病重災區金華區書台公社駐點,查找病源。

那段日子,春蠶一批批莫名死去,大多數工作組的人相繼離開了,最后隻剩下向仲懷和四川省農科院蠶桑研究所的夏儒山兩人。他們堅持每天跑蠶房、收標本、解剖觀察,廣泛尋找病因。

4個多月的艱苦探尋,仍無進展,但功夫不負有心人。

一天下午,向仲懷例行檢查病蠶標本時,發現桌下有一包遺失漏檢的標本。他用顯微鏡反復地仔細檢查,發現一個腹部膨大、發育成熟的母虫。經查閱文獻,向仲懷和夏儒山確定這就是病源——此前我國尚無記錄的壁虱。

這項獲四川省科學大獎的重要發現,為肆虐川北的蠶病找到了防治路徑。很快,射洪縣的蠶繭單產由每張種5公斤回升到25公斤的正常產量,為當地增收5億元以上!

“科技工作者的每一個重大發現,都會為蠶農切實增加經濟效益。”這次經歷,讓向仲懷堅定了為蠶農服務的初心。

追趕

堅定信念 出國學習深感使命光榮

一張張蠶卵紙上,保存著黑色、黃色等形態各異的蠶卵﹔兩百多本泛黃的手冊,記錄著半個多世紀來的研究記錄……在家蠶基因組生物學國家重點實驗室,有著全世界最大的家蠶基因資源庫,這裡保存了700多個家蠶遺傳系統,佔國際現存家蠶突變基因種類的95%以上。

時光回溯到1962年,西南農學院派向仲懷作蔣同慶教授的助手。蔣同慶是國際知名的家蠶遺傳學家,從上世紀40年代就開始家蠶遺傳和基因資源的研究。

“上世紀70年代,中國的蠶繭與蠶絲量迅速提升,蠶繭業成為國家第二大出口創匯產業,僅次於石油。”向仲懷介紹,這就迫切需要科技突破,培育更好、更高產的家蠶品種,為國家爭取更多的外匯。而基因資源庫是科學研究的基礎,這一時期,向仲懷便在蔣同慶的指導下系統學習家蠶遺傳,與團隊一起逐漸擴大、保存品種資源。

但由於歷史的原因,中國與日本等國家蠶業科技的差距被拉大。彼時,日本以強大的科技實力建立了蠶桑產業技術體系,近百年來均屬蠶業科學最先進的國家。

“中國蠶學研究有2000多年歷史,但研究方法、研究手段落后,應下大力氣改造。”“作為改革開放后早期派出留學的一員,你要有恢復中國蠶業領先地位的抱負。”……時至今日,向仲懷仍難忘懷1982年他被教育部選派去日本信州大學留學時,臨行前學校黨委相關領導與他談話的情形。

就在赴日前夕,向仲懷光榮地加入了中國共產黨。在面向黨旗庄嚴宣誓的那一刻,他深深明白自己肩上的重大使命——振興祖國蠶業!

在日本期間,向仲懷每3-4個月就完成一個研究項目。兩年時間裡,他對日本蠶業科學的現狀趨勢、蠶業技術有了深入了解,並廣泛接觸前沿科研的新方法,對振興祖國蠶業科學和產業充滿信心。

學成回國后,向仲懷將帶回來的研究材料、藥品和實驗器材等,給全實驗室共用、共享,並把人工飼養、電競及桑多倍體研究等技術交給青年教師。

“剛回國時,沒有資金和實驗室,我在蠶室空道間搭起蠶架養蠶﹔科研處支持我的啟動經費,我都拿到設備處,他們支持我挑了冰箱、離心機等儀器。”對於那段苦日子,向仲懷的回憶雲淡風輕。

十年間,西南農學院蠶桑系逐漸成為我國頗具影響力的蠶業教育科研基地。向仲懷所在團隊培育出多個優質高產蠶品種,有的至今還在使用。其中夏秋用的新品種“東鐘X武七蘇”推廣40萬張,新增收益8000多萬元﹔主持育成“夏芳X秋白”累積推廣50萬張,新增收益上億元……團隊的成果使家蠶基礎研究水平不斷提高,新品種推動蠶業的發展。

1995年,向仲懷入選中國工程院第一批院士,也是迄今為止蠶桑科學界唯一一名院士。

跨越

奮起直追 令對手折服靠的是實力

一張長達數米的長卷上,排列著紅藍相間、長短不一的若干組條碼,家蠶基因組生物學國家重點實驗室有一件特別的“寶貝”——這就是世界第一張高質量家蠶基因組框架圖。它覆蓋了家蠶基因組95%的區域,獲得16948個完整基因,其中約有6000個為新發現。

正是這張框架圖,奠定了中國如今在世界蠶業國際領先的地位,從“跟跑”成為“領跑”。

“地球上的生命千姿百態,而生命的一切奧秘,都潛藏在基因的鹼基序列中。”回憶起當年那場“硬仗”,向仲懷感慨萬千。他告訴重慶日報記者,家蠶身上有28對染色體,擁有功能基因2萬個左右,其在基礎生命體系、能量代謝和遺傳方式上與人類有很大的相似性,也是國際公認的鱗翅目模式昆虫(70%的農林害虫屬於鱗翅目)。

因此,家蠶基因組研究對發展新型蠶絲產業、生物制藥、農林害虫防治以及醫學生物學等領域,都有著深遠的影響。鑒於家蠶基因組研究意義重大,日、美、法等國家都投入巨資實施家蠶基因組計劃,把家蠶作為模式生物開展研究。1996年,向仲懷和中國科大李振剛教授即向國家提出了第一個家蠶基因組計劃,並開始材料准備。

2000年人類基因組草圖發布,開啟了生物科學的基因組時代,家蠶基因組成國際競爭熱點。2001年8月,在法國裡昂召開了由日本主導的國際鱗翅目昆虫家蠶基因組計劃籌備會,但作為蠶業大國的中國並未被邀請。

得知此事,向仲懷心裡很不是滋味。於是,他帶領團隊反復討論,果斷啟動了家蠶EST(基因編碼蛋白質序列測序)項目,在很短的時間內獲得10萬條EST的測序(當時其它國家一共才完成3萬多條)。2002年在日本筑波召開的家蠶基因組計劃啟動會上,團隊的成果讓與會者震驚,中國遂以實力協商,達成中日為主合作完成家蠶基因組的國際合作計劃。

但,2003年初,日本政府單方面終止合作,投入50億日元的經費獨自啟動基因組測序,並將2003年確定為“日本21世紀絲綢之路元年”!

向仲懷徹夜難眠。“科學發現隻有第一,沒有第二。如果不搶佔制高點,便會處處受制於人。”回想起赴日留學前夕,面對黨旗庄嚴宣誓的那一刻,向仲懷下定決心:無論對學科、產業的發展或絲綢文化的傳承或民族精神的弘揚,都要破釜沉舟拼一場!

來不及等國家立項,向仲懷把實驗室多年積累的1000多萬元“家底”全部拿出來做支撐,與北京華大基因組研究所聯合緊急啟動家蠶基因組測序計劃。

這是一場沒有硝煙的戰爭。

那年6月11日,向仲懷的學生夏慶友教授帶隊進駐北京華大,測序儀器以每天產生10萬條數據的速度高速運行﹔400多名工作人員平均每天工作十四五個小時,累了困了就在辦公室打地鋪……

為什麼這麼拼?

“因為我們知道這場特殊較量的特殊意義。這是一場為國家和民族的榮譽而戰,不得不打、也必須打贏的硬仗!”,多年后,夏慶友回憶當時的情形仍激動不已。

8月25日,團隊比預定時間提前5天完成550萬個測序反應﹔10月7日,完成組裝拼接……11月15日重慶市政府舉行新聞發布會,宣布中國科學家繪制完成世界上第一張家蠶基因組框架圖。

2004年12月,“家蠶基因組框架圖”論文在《科學》雜志上公開發表。這是我國科學家繼完成人類基因組1%計劃、水稻全基因組計劃之后,向人類奉獻的第三大基因組成果。這標志著我國蠶業科學研究步入世界領先水平,打破日本在該領域長期以來“獨步天下”的格局!其后團隊又完成了家蠶基因組精細圖、遺傳變異圖、桑樹基因組、家蠶微孢子虫基因組等一系列重大成果,確立了我國蠶業科學系統性的引領地位。

引領

耄耋之年 仍帶領團隊推動產業升級

晨曦中,層層疊疊的梯田上,數十名茶農正忙著採摘桑茶……這片約2萬畝的四川省南充市嘉陵區茶桑基地,是全國最大的茶桑基地,也是向仲懷帶領團隊走上“新絲綢之路”的試驗基地之一。

“謀衣者不艱於蠶,而難於桑。”養蠶離不開栽桑,桑葉品質的高低直接決定蠶絲質量。中國目前約有26個省份、1000多個縣的2000萬農戶養蠶,蠶繭和生絲產量約佔世界總量的70%和80%,絲綢工業年產值超1000億元。

但由於以往桑葉隻能養蠶,一旦蠶絲行情不好,就會出現蠶農毀桑棄蠶的情況。如此栽桑毀桑的循環,嚴重傷農,因此傳統蠶桑業模式一定要改變。向仲懷開始了新的探索。從2006年開始,向仲懷帶領團隊重走絲綢之路,在全國開展歷時3年的調研,足跡遍及24個省(區、市),與企業、蠶農等座談收集蠶桑業的問題和信息,討論產業的發展目標。

幾年奔波后,以向仲懷為首席科學家的國家蠶桑產業技術體系提出“立桑為業,多元發展”的新方向。

“現代蠶桑業不能固守養蠶-繅絲-織綢的單一模式,必須建立新的技術體系,主動適應國家發展戰略和市場經濟發展的需求升級轉型。”2013年,向仲懷帶領團隊、由何寧佳教授領銜在世界上率先完成桑樹基因組的測序工作,為傳統蠶桑業找到新出路。

1畝桑樹桑葉中的蛋白質含量相當於2-3畝大豆的蛋白質含量﹔蠶蛹可作為蛋白粉,蠶絲是極好的生物醫學工程材料,桑根做食藥兩用保健品……在向仲懷看來,21世紀的“新絲綢之路”應以現代科技為核心,不能光是繅絲織綢,要形成茶桑、果桑、飼料桑、生態桑等多元化發展的現代蠶桑產業業態,讓蠶桑業在精准扶貧、生態治理、新農村建設等國家戰略中發揮新的積極作用。

如今,曾是著名“綢都”的南充,在向仲懷院士工作站的指導下,用3年時間建成了全國最大的茶桑基地。2018年春,僅收購桑葉嫩芽嫩葉一項,就為當地老百姓增收1000多萬元。

“桑樹不僅是一種經濟作物,其高度發達的根系可深入地下數米,即使在新疆一些極旱荒漠地區也能生長。”已是耄耋之年的向仲懷還到處給生態桑做“代言人”。在他的努力下,桑樹在湖南、貴州、廣西等地廣泛運用進行石漠化治理。黔江區濯水鎮等石漠化地區,已探索出石漠化治理與蠶桑產業發展相結合的路子,當地基岩裸露度由原來的超過60%降至30%以下。

生態型、多元化、高效益……對於目前蠶繭量佔全國總產量40%的廣西來說,正是向仲懷帶領他們承接了國家“東桑西移”工程。

“有一次向院士到百色來,心痛地說,這裡是革命老區,這麼多石漠化的地方,不能種玉米的地方應該種蠶桑。”廣西壯族自治區蠶業技術推廣總站原站長胡樂山回憶,在上世紀80年代,中國絲綢的發源地主要在浙江、江蘇、廣東等地,但向院士以獨特的眼光認為,在東部人力等成本增加的市場環境下,未來廣西更適合發展蠶桑業。

於是,新品種新技術推廣、良種繁育、推廣“豬-沼-桑-蠶”模式……多年來,向仲懷帶領團隊全力幫助廣西發展蠶業。短短幾年時間,廣西的蠶繭量就躍升至全國第一位,一些村屯農民全年的純收入中蠶桑收益就佔了87%,成為他們脫貧致富奔小康的好途徑。

“在廣西農學院蠶桑系臨時任教時,向院士就住在簡陋的招待所,兢兢業業地教學﹔請他來做市裡的顧問,從來不講多少錢。”胡樂山動情地回憶,“向院士總是說,我們這一代跟著黨搞農業的人,五六十年代那麼苦的日子都過來了,現在比以前好多了。”

“老師時常告誡我們,作為知識分子黨員,要時刻不忘振興祖國蠶業的初心,牢記為蠶農增收的使命。”何寧佳說,正因為老師的言傳身教,上百人的師生團隊裡,大約有一半是黨員,大家始終有個信念——就是不斷攀登,使中國蠶絲業在世界的地位更堅實一些。

“斧斤留得萬枯株,獨速槎牙立暝途。飽盡春蠶收罷繭,更殫余力付樵蘇。”南宋詩人范成大的這首《科桑》,是向仲懷的座右銘,也是他為蠶桑業不竭奉獻的寫照。

(本版圖片除署名外均由市委宣傳部提供)

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”