2019年05月15日10:33 來源:學習時報

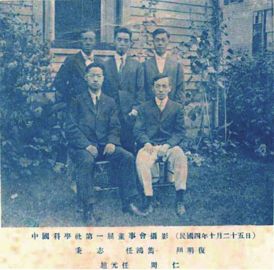

1915年10月25日,中國科學社第一屆董事會成員合影。前排左起:趙元仁、周仁,后排左起:秉志、任鴻雋、趙明復

作者:聶常虹 楊俊成 姜秉國

“今日世界人類之幸福,何者非由科學所致,吾國之弱不足憂,倘能使科學發達,則轉弱有方也,吾國之貧不足慮,倘能使科學發達,則療貧有術也,吾國一切困難,盡可訴諸科學,以圖解決。”“吾國貧弱,至今已極,談救國者,不能不訴諸科學。觀於列強之對吾國,其過去,現在及將來,令人骨顫心悸者也!故吾國今日最急切不容稍緩之務,唯有發展科學以圖自救。”作為五四學人的優秀代表,秉志先生分別在1932年和1935年的《科學》雜志上振聾發聵地呼喊,成為代表那個時代愛國知識分子的歷史強音。

秉志 (1886.4.9—1965.2.21),滿族,原名翟秉志,字農山,河南開封人,我國現代動物學的奠基人,現代生物學教育的啟蒙者、開拓者,中國動物科學事業當之無愧的一代宗師。秉志先生一生無論何時、身處何地,都將自己的命運和中華民族的命運緊緊聯系在一起,將自己的科研事業和祖國的發展緊緊聯系在一起。他堅定的理想信念,博大的愛國情懷,優秀的學術思想,廣博的科學知識,嚴謹的治學精神為科學人樹立起精神的坐標。

傳播科學,求真致用

19世紀中葉到20世紀初,帝國主義列強一次又一次入侵,中華民族進入歷史上最黑暗的時期。秉志先生在京師大學堂(北京大學前身)預科讀書期間,正值甲午戰爭和八國聯軍入侵北京后不久,民族危機日益加深,他以強烈的愛國心和正義感,積極投身愛國救國學生行動,反對帝國主義壓迫,抱著“科學救國”的理想踏上了科學之路。

1909年,秉志先生考取第一屆庚子賠款官費留學生,赴美國康奈爾大學留學。在康奈爾大學期間,秉志先生與一批志同道合的中國留學生走到了一起,作為中國科學社發起人和核心五董事之一發起組織我國最早的民間自然科學學術團體——中國科學社,並創辦《科學》月刊。1915年1月,在秉志、任鴻雋、楊銓等留美中國學生的推動下,《科學》月刊創辦,樹起了“傳播科學,求真致用”科學救國的旗幟,成為新文化運動不可分割的一部分,催生了“五四運動”的爆發。1915年10月,中國科學社在美國正式成立,以“聯絡同志,共圖中國科學之發達”為宗旨,為科學家群體提供學術平台,助力國內以“賽先生”為旗幟的新文化運動,點燃“賽先生”的“星星之火”。

在美國求學期間,秉志先生把滿腔愛國熱忱化為學習的動力,立志科學救國、報效國家。他師從著名昆虫學家J.G.Needham教授,從事昆虫學研究,同時輔修脊椎動物學,發表論文三篇,成為我國近代昆虫學研究的先聲,在我國近代昆虫學史上具有重要意義。由於成績優異,1915年他當選為美國SigmaXi榮譽學會會員。1918年獲博士學位,成為在美國以昆虫學論文獲博士學位的第一位中國人。獲得博士學位后,秉志先生到韋斯特解剖學與生物學研究所,跟隨著名神經學家H.H.Donaldson從事脊椎動物神經學研究,發表了兩篇論文,這兩篇文章對小鼠交感神經的發育與性別關系頗有創見。

1920年冬,闊別祖國11年后,在“科學救國”思想的指引下,秉志先生受南京高等師范學校農科主任鄒秉文先生之聘,回國任教,從此在秉志先生的帶領下我國現代生物學發展展現出全新的面貌。當時,落后的中國既沒有一個生物系,也沒有一個生物學研究機構。僅是有的學校有博物系,教學與研究水平都十分落后。秉志先生應聘任教南京高師后,在農業專修科講授普通動物學。1921年,秉志先生在南京高師創建了我國大學中的第一個生物系,並任系主任。生物系初建時,經費不足,無錢購置設備,秉志先生就發動師生動手制作,或用土產品改裝。對必不可少的儀器,他節衣縮食,省下自己的薪金去訂購。所有實驗和研究用的標本,都是在連續兩年的暑假裡,由秉志先生親自率領學生在極其艱苦的條件下遠赴浙江和山東半島沿海採集而來。

1922年,經過秉志先生與其他生物學家積極籌建,在南京成立了我國第一個生物學研究機構——中國科學社生物研究所。該所成立后在秉志先生領導下對我國動、植物資源進行了大量的調查研究,除開展形態學和分類學的研究外,還進行生理學、生物化學和遺傳學方面的研究。其研究結果大多發表於生物研究所專刊《中國科學社生物研究所叢刊》上。該刊與世界各國五百余處研究機構相交換,使歐美各國生物學界對中國生物學漸有認識,中國人的研究能力由此得到國外生物學界的認可,為中國科學贏得了地位。這些都不能不歸功於秉志先生卓越的領導能力、堅毅的精神和毅力。

1928年,秉志先生與植物學家胡先骕共同創建了我國第二個生物學研究機構——北平靜生生物調查所。秉志先生任所長兼動物部主任,胡先骕任植物部主任。靜生生物調查所的工作重點是北方動、植物調查,包括華北、東北、渤海等地區的動、植物資源調查、採集及分類學研究。1929年,秉志先生又協助創辦中央研究院自然歷史博物館(后改名動植物研究所)和中山大學農林植物研究所。這些研究機構的建立,為中國生物學的發展奠定了基礎。1934年8月23日,以秉志先生為首的30名著名動物學家在廬山蓮花谷發起成立了中國動物學會,並舉行了第一屆年會。會議推舉秉志先生為會長,決定創辦《中國動物學雜志》,由秉志先生任總編輯。'

天下興亡,匹夫有責

秉志先生是一位具有強烈民族氣節和理想信念的愛國科學家。1937年,日本帝國主義的鐵蹄蹂躪祖國大地。南京淪陷后,日本侵略者蓄意對秉志先生等科學家進行報復,把中國科學社生物研究所的圖書、標本、儀器設備搶掠一空,並縱火將所有房屋燒為灰燼。那時,中央大學撤離南京,秉志先生因夫人病重未能隨學校內遷,隻得懷著滿腔憤恨回到上海家中。回到上海后,他改名翟際潛,席不暇暖,即刻在中國科學社總社明復圖書館重建實驗室,開展研究。1941年冬,“珍珠港事件”爆發后,日寇佔領上海租界,中國科學社被迫停辦,圖書館關門。鑒於秉志先生在我國學術界的名望,日本刊物《支那文化動態》對他的個人情況調查已久,並千方百計地找他,企圖拉他出來任職。秉志先生不為日寇所用,蓄起胡須,“隱居”起來。他潛在震旦大學的實驗室裡閉門做學問,同時還在友人經營的中藥廠裡研究藥材蛀虫。雖然“隱居”起來,但秉志先生始終牢記“天下興亡,匹夫有責”。他用“驥千”的筆名(老驥伏櫪,志在千裡之意)每周寫一篇短文,向進步的《大公報》投稿發表,以激勵人民的抗戰斗志。幾個月后,他被漢奸追查,《大公報》也受到日寇警告。后來,他又換用“伏櫪”筆名,在其他刊物上發表文章,評論時事,揭露敵人的滔天罪行,並熱忱號召人民精誠團結,共同抵御外侮。他還著書鼓勵人民在危難中應積極奮斗(書稿因無處付印,又保藏不慎,大半喪失)。在恐怖統治籠罩的上海,秉志先生敢於以筆作刀槍,英勇斗爭,表現出了一個愛國科學家的凜然大義。

抗日戰爭14年,秉志先生被困上海,沒有工資收入,全家生活極為艱苦。但他堅決拒絕敵偽利誘,始終保持著一個愛國科學家的民族氣節。多虧有愛國人士以及蘇北新四軍設法接濟,全家才未至斷炊。那幾年,他一直到處打聽去后方的路線,可惜總是落空。有一次得知有一條從杭州入江西轉重慶的路線,他立即出讓房屋、家具,不料臨行前傳來消息說此路不通了,9個月的計劃又成泡影。他曾無奈地說:“不求別人(指內地朋友)諒解,但求無愧我心。”

解放戰爭期間,秉志先生蔑視反動派及其權貴。他把那些在反動統治者面前搖尾乞憐的御用科學家稱為“科學的罪人”。有一次,蔣介石托人邀秉志先生出任中央研究院職務,他對來客讀了一段“北山移文”(《古文觀止》中的文章,內容是諷刺貪圖官祿者),表明自己不侍權貴,甘為平民的心跡。1934年夏,借中國科學社開年會之便,由秉志先生等人發起組織的中國動物學會在廬山舉行成立大會。此時蔣介石偕同宋美齡也在廬山,蔣介石為籠絡人心,舉行游園會,招待中國科學社的科學家。有人希望秉志先生趁機與蔣介石晤談,但他堅決拒絕,故意稱病不去。他說:“生物研究所與我都窮,但要窮得有志氣。”1948年,中央研究院在南京召開院士及評議員選舉會議,將近結束時,蔣介石設宴,發來請柬,要求簽注能否出席。秉志先生毫不猶豫,斷然寫上“辭謝”二字。在黑暗統治的歲月,秉志先生橫眉冷對以蔣介石為首的反動政權,堅決不與之發生任何聯系,表現了一個真正科學家威武不屈、富貴不淫、貧賤不移的高尚品格。

鴻儒碩輔,高山仰止

大半生親歷舊中國腐朽落后的秉志先生,在年過花甲之時,迎來了新中國的誕生。他滿懷希望和激情,積極投身新中國建設發展大業中。1949年,秉志先生作為特邀代表出席了中國人民政治協商會議第一屆全體會議,榮幸地參加了開國大典。他曾任華東軍政委員會文教委員、河南省政協委員、人大代表和人民政府委員,以及第一、二、三屆全國人民代表大會代表。

在擔任全國人大代表期間,他不辜負黨和人民對他的信任,認真履行人民代表的職責,提出各種建議。他的提案內容,除有關科學發展以外,還涉及國家法令制度(如漁獵法)、爭取留學生回國、青年思想改造、環境衛生、公共交通、改良京劇、提倡火葬等事關人民群眾生活的各方面內容。1952年前后,秉志先生目睹血吸虫病給人民帶來的災難,萬分焦慮,當即給衛生部門負責同志寫信反映情況,提出建議。第二年他又分別給毛澤東、朱德、周恩來寫信呼吁,並隨信寄去了自己關於消滅釘螺、杜絕血吸虫病的建議。1956年,中央防治血吸虫病小組成立時,毛澤東轉去了秉志先生的建議。秉志先生對消滅釘螺、根治血吸虫病的建議,為國家打贏滅螺、滅血吸虫戰役提供了可靠的科學依據。1956年10月,秉志、陳煥鏞、錢崇澍、楊惟義和秦仁昌等生物學家在第一屆全國人民代表大會第三次會議上提出了92號提案,建議在全國各省區劃定天然森林禁伐區,以保護自然植被,供科學研究之用。隨即國務院批准了該提案,並在廣東肇慶建立我國第一個自然保護區——鼎湖山自然保護區。

秉志先生時時念及國家,以國家利益為最高追求。他深知人民江山來之不易,1950年抗美援朝戰爭開始,國家急需資金購買飛機大炮,秉志先生為了對國家盡自己的一份責任,將自己在抗日戰爭前節衣縮食在南京所置的四處房地產全部變賣捐獻給國家。他的3000余冊藏書,也早就留下遺囑全部獻給國家。

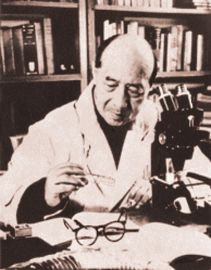

秉志先生學識淵博,研究廣泛,治學嚴謹,鞠躬盡瘁,為創建和發展我國的生物科學事業奉獻了一生。在50多年的科學生涯中,他發表各種專著、學術論文、科普文章共150余篇(冊)。他在昆虫學、神經學、形態學、分類學、生理學、古生物學等領域均進行過廣泛深入研究。他認為對待研究工作,必須具備“五心”:決心、信心、恆心、耐心、細心﹔必須要有不怕困難、不怕麻煩、不怕失敗的“三不怕”精神﹔反復強調科學家的治學精神應為“公、忠、信、勤、久”五字。秉志先生認為,公、忠、信,尤其是信,是科學道德問題,研究科學的人,必須要有高尚的科學道德。勤、久則是成功之關鍵。在科學研究生涯中,他親力親為地恪守著這五個字。直到年逾古稀,秉志先生仍堅持每日工作8小時,而且經常帶病工作。直到晚年,在實驗過程中他仍親自動手,尤其是關鍵性問題,更是反復試驗。直到逝世的前一天,他還在堅持工作。他曾說:“我一天不到實驗室做研究工作,就好像缺了什麼似的。”秉志先生長期隨身帶著一張小卡片,右側寫著“工作六律”:“身體健康、心境干淨、實驗勤慎、觀察深入、參考廣博、手術精練”,下首為“努力努力、勿懈勿懈”﹔左側寫著“日省六則”:“心術忠厚、度量寬宏、思想純正、眼光遠大、性情和平、品格清高”,下首為“切記切記、勿違勿違”。這些正是他一生治學與為人的真實寫照。

秉志先生一生曾在多所大學任教,在幾十年裡為我國生物學界培養了大批人才,直接或間接受過他訓練的學生逾千,培養了許多不同專業方向的學生,其中成長為學科專家的便有數十人,桃李滿天下。秉志先生對學生要求十分嚴格,特別是對年長的、造詣較深的早期學生。由於其言傳身教,許多學生都秉承了他勤奮刻苦、持之以恆的學風,成長為動物學界的著名專家,如王家楫、伍獻文、楊惟義、壽振黃、張孟聞、盧於道、張宗漢、鄭集、張春霖、王以康、沈嘉瑞、陳義、歐陽翥等等。他們是20世紀我國教育界和科技界的重要骨干,為我國的教育和科學事業作出了重要貢獻。原國家自然科學基金委員會主任陳宜瑜院士在為《秉志文存》撰寫的序言中寫道:“秉志創建的中國科學社生物研究所,至抗日戰爭之前培養或訓練的生物學家計有百余人。當時在中國之動物學者,幾乎都是出自秉志門下,誠不愧為中國動物學界的‘開山大師’。生物研究所的研究成果,使歐美各國生物學界對中國生物學漸有認識,生物研究所為中國科學贏得地位,不能不歸功於秉志先生卓越之精神和毅力。”

鴻儒碩輔,高山仰止!秉志先生1935年被聘為中央研究院第一屆評議員,1948年當選中央研究院院士,1955年當選中國科學院學部(生物地學部)第一屆常務委員。中國科學院成立時,周恩來總理曾希望他出任中國科學院副院長,但他再三謙讓,並推薦了更合適的人選。他淡泊名利、高風亮節的品格,備受同仁和晚輩的敬仰。

奮斗不息,生命不止!秉志先生把自己的一生獻給了科學事業,獻給了人民,獻給了祖國。他是我國老一輩知識分子的優秀代表,他的科學成就將永遠鐫刻在中國乃至世界的科學史上!他勇攀人類科學高峰的精神,將激勵我們一代代年輕的科學人接續奮斗,矢志不渝!

| 相關專題 |

| · 愛國情 奮斗者 |

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”