記者 張忠 禹偉良 王明峰 張文

2016年01月15日11:31 來源:人民網-人民日報

|

|

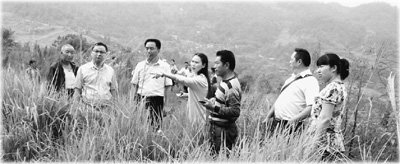

達州經開區斌郎鄉何家村第一書記楊晶方(右四)一行為新建堰塘選址。 |

|

|

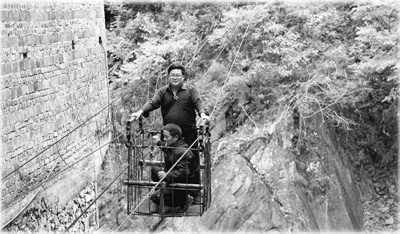

宣漢縣龍泉鄉高架村第一書記蒲國林(站立者)乘簡易索道到1組走訪貧困戶。 |

張某,女,26歲,市級機關科員,從小在城裡長大,典型的“三門”干部,下派任第一書記后,住不進“農家屋”,說不來“鄉裡話”,辦不好“鄉親事”,在當地干部群眾中口碑較差,被責令召回。

劉某,男,32歲,市級機關副科級干部,下派任第一書記后,與原單位工作沒有“全脫鉤”,經常村上和單位兩頭跑,未吃住在村,根據所駐村鄉黨委日常考核結果,其駐村工作時間少於工作日的2/3,按規定被召回。

王某,女,40歲,市級機關正科級干部,下派任第一書記后,工作較積極勤懇,但不熟悉農業農村政策,不善於處理與基層干部群眾關系,干事“想法多、辦法少”,幫扶工作成效甚微,在市委組織部組織的督查考核中排名所在縣末位,按規定被召回。

一個多月前,四川省達州市宣布召回、調整241名履職不力的貧困村黨組織第一書記,佔全市828名派駐總數的29%,規模之大前所未有。“扶貧不力,就地換人!”如石擊水,在當地干部中引起震動。

點贊者有之,質疑者亦有之:“以前駐村第一書記也有走過場現象,為什麼突然就要求這樣嚴格?”

達州是四川省貧困人口最多、扶貧任務最重的市。作為秦巴山區連片扶貧的主戰場,市委態度堅決:沒有超常規、更精准的硬招,如期打贏脫貧攻堅戰就可能落空,就愧對革命先烈、愧對老區群眾。

市委書記焦偉俠說,如果說精准扶貧是“滴灌”的話,那麼駐村工作組尤其是第一書記這支隊伍就是一根根“管道”,直接決定著扶貧成效。表面上看這是一次面寬量大的第一書記動態調整,實則是舉一反三,探索形成一種退出機制,推動干部能上能下,倒逼干部保持攻堅克難、隻爭朝夕的沖勁與干勁。

物不因不生,不革不成。2016年元旦前夕,記者走進大巴山深處的貧困角落,傾聽第一書記淬火之煉的達州故事。

幫扶單位的“小九九”——

為派而派,一派了之

“要麼對村裡情況一問三不知,要麼擅自離崗不住村,履職不盡責,挂名不出力,這怎麼行!”

孫華東想破天也沒想到,他這個麻醉醫師會去當第一書記。他還記得,2015年4月上旬接到縣衛計局領導電話時,自己愕然一怔——

“明天縣裡有個會,你參加一下。”

“好的,啥會?”

“對你前途有好處,下基層鍛煉……”

對第一書記,身為大竹縣人民醫院麻醉醫師的孫華東當時隻知其名不知其實。參加了縣裡的會議,他才知道,這次選派第一書記要覆蓋全部貧困村,脫產駐村扶貧2年。這讓孫華東有些慌神:自己雖然出生在農村,但並無農村工作經驗,挑得動這副擔子嗎?

他轉念又想,也有同事曾到農村挂職鍛煉,無非是幫忙跑跑項目、搞搞慰問,“三天打魚兩天晒網”,或許就能交差。

“天上飄來五個字兒,那都不是事兒!”去神合鄉壇水村報到當天,孫華東即返回縣城,正上幼兒園的兒子隨口蹦出的俏皮話,把他逗樂了,“兒子說得對,就當換了個地方上班,那都不是事兒!”

走馬上任后,孫華東發現,駐村工作可“都是事兒”。壇水村地處偏遠,是全縣70個省定貧困村之一。青壯年大量外出務工,產業發展后繼乏人。下村前他把電視劇《馬向陽下鄉記》看了一遍。下村后發現,電視劇裡有些場景有點“呵呵”。“馬向陽當第一書記,村裡有那麼多年輕人跟他一起干。我下村后身邊全是老弱婦孺,想找個同齡人說說話都難!”孫華東感慨道。

他坦言水土不服:自己是麻醉醫生,職業習慣就是做事專注、謹慎,配合好主刀醫生,“讓我去帶領農民脫貧致富,那我確實缺少領頭人、主心骨那種組織協調能力與魄力,老是擔心弄出錯來怎麼辦?”前車之鑒就在眼前,壇水村種過核桃,但長了幾年還是根苗苗,“我發展彩椒的設想,直到離開,也沒敢付諸實踐。”

回想駐村扶貧,同孫華東一樣,汪妍至今也是“無力感”依然,猶豫再三才接受我們採訪。

2014年7月,碩士研究生畢業,才邁出學校門,她又進了達州市委黨校的單位門。還沒來得及站上講台上一堂課,第二年4月她就被派駐通川區碑廟鎮大石村任第一書記。

汪妍確實扑下了身子,真脫產,真駐村,原定的婚禮都為此讓路,一推再推。大走訪,摸情況,癱瘓老人床邊異味再大,也照樣坐得住﹔農家板凳上有灰,也能一屁股坐下去。

“但是成就感還是低。”汪妍表示,脫貧靠項目,項目靠資金,“而跑資金,自己缺人脈資源,哪個部門在哪兒辦公、該跟哪個科室打交道等等,都不太清楚。”每當大石村的村民告訴她隔壁村的項目又動工時,汪妍滿臉通紅,無言以對。

孫華東們的“水土不服”,引發了達州市決策層的反思:第一書記的幫扶成效,為什麼和預期有落差?組織資源為什麼沒有充分轉化為扶貧資源、組織活力為什麼沒有充分轉化為攻堅動力?

“有的派而不選,舍不得優秀骨干﹔有的派而不管,派出去后不聞不問……”達州市委常委、組織部長張健一針見血,“不少部門在選派第一書記人選時,都盤算著自己的‘小九九’,覺得這是鍛煉新人的機會,將一些不懂農村常識、不會群眾語言、不善基層工作的干部派駐貧困村,把扶貧攻堅主戰場當成了單純的‘練兵場’。”

一組數據頗能說明問題:241名召回調整的第一書記中,35歲以下的有83名,非涉農專業192名,科級以下163名。

更有甚者,有的部門對第一書記日常履職的監管,停留在“年初發一個通知、年終搞一次督查”上,流於形式,致使“做與不做一個樣”“做多做少一個樣”。

“曾經去一個村調研,發現第一書記不在崗,追問去向,村鄉干部竟然幫忙扯謊打圓場,被當場揭穿。”達州市委書記焦偉俠曾用“散、亂、差”來評價個別駐村第一書記的履職狀況,“要麼對村裡情況一問三不知,要麼擅自離崗不住村,履職不盡責,挂名不出力,這怎麼行!”

就地換人的霹靂手——

自亮“家丑”,自我糾偏

“一個第一書記就牽著兩頂‘帽子’,一頂是鄉鎮一把手的,一頂是派出單位負責人的,這難道還不是動真格?”

調整召回的消息不脛而走,在第一書記的QQ群裡炸了鍋。

孫華東預感自己將被召回,但沒想到縣衛計局領導的電話來得這麼快:“你們單位派了兩個第一書記,這次想把你調整回來。”

“組織上考慮得周到呀,娃娃9月份上小學,你正好回來了。”妻子如此安慰孫華東。可軍人出身的父親點破了那層窗戶紙:“幾個月就讓你回來上班了,說明村裡工作沒做好哦。領導說得委婉,那是安慰你的。”父親的話,逐字敲打在孫華東的心頭。

大規模的召回,陣痛難免,震動也難免。

“得知被召回,人都懵了,第一反應是會不會給單位通報。”汪妍顧慮重重,自己是代表單位下去的,被召回了會不會給單位抹黑?她專門跑到市委組織部詢問原委。

“小湯的能力如何,我這個當局長的難道還不了解?”接到市委組織部的電話,蔣興清急了:在市司法局,湯修勇年輕、能干,擔任宣傳科副科長,當第一書記應綽綽有余,“市委組織部的要求是不是太嚴格了?”

也有善意提醒:“短短7個月就調整召回了近1/3,這麼自揭‘家丑’,會不會招致對我們整個干部隊伍能力、作風的質疑?”

“選派第一書記,既是落實上級部署的政治任務,也是推動精准扶貧的關鍵抓手。不管阻力、壓力有多大,凡是把關不嚴、人選不符合條件的,必須堅決糾正、及時調整!”達州市委旗幟鮮明。

達州沒有退路。市委已立下軍令狀:確保到2020年全市7個貧困縣全部摘帽、828個貧困村全部銷號、63.66萬貧困人口全部脫貧!

向中心聚焦、為大局聚力,達州不憚打破常規。採訪中,聽到這樣一個故事:3年前,市委、市政府將能干事、會干事的市民政局長,調任市扶貧移民局長,一時輿論嘩然:“重要部門的優秀干部,怎麼‘貶’到了邊緣部門?”今年初,這位局長被第一個推薦為副廳級領導干部擬提拔使用人選,又讓一些人跌破眼鏡:“扶貧部門干部,也能如此脫穎而出?”

干非常之事,當有非常之策,達州謀定而動,把導向立起來,讓規矩嚴起來。

經驗不足的,召回!作風不實的,召回……達州不怕自亮“家丑”,自我“動刀”,從嚴從實糾偏,以出勤、作風、業績等為重點內容逐村考核,召回綜合排名靠后的第一書記。市級部門選派的60名第一書記,召回撤換了29人,幾近一半。

最大的糾偏是制度的健全。達州在四川省率先制訂關於第一書記選任、管理、考核、保障、獎懲“1+5”配套政策體系,推出巡回督導、召回問責等系列剛性制度。每季度考核評估,對連續兩次排名后5位的第一書記,責令其派出單位召回。被召回或受到黨紀政紀處分的,近兩年內不得提拔重用,並取消其所在鄉鎮黨委和派出單位當年評先選優資格,黨組(黨委)主要負責人當年考核不得評為優秀等次。

“在鄉鎮工作20多年,大呼隆的扶貧也沒少見,無非是給錢給物。”宣漢縣芭蕉鎮黨委書記李雲軒認為,這次脫貧攻堅動了真格,“一個第一書記就牽著兩頂‘帽子’,一頂是鄉鎮一把手的,一頂是派出單位負責人的,這難道還不是動真格?”

“自我動刀”后的“信心縫合”同樣重要。“我們再三強調,被調整、召回的干部不一定就不優秀,只是與駐村崗位不相適應,不是把人一棍子打死。”達州市委組織部副部長李玉才說。

“不為良相,即為良醫。”見到孫華東時,他正在大竹縣人民醫院的辦公室忙著做醫療培訓規劃,一臉釋然。父親對他也沒再流露出失望,“你這娃膽小內向,去當一個村的領頭人確實有點為難,還是當好醫生吧。”

汪妍也重操舊業,但仍心系大石村。雖然當時知道要離開了,可在新任第一書記到任前,她選擇留在村裡,足足多堅守了一個半月。

“了解基層的人知道,我們的干部絕大多數都是朴實、勤奮的,他們值得擁有第二次機會。”達州市委組織部第一書記選派管理辦公室負責人說。

能上能下的指揮棒——

選人“高配”,監督跟上

“現在,我們鄉鎮跟第一書記、派出單位結成了命運共同體,誰也不敢搞假,必須合力干出實打實的業績來”

“本以為換人后會來一個‘厲害角色’,誰知來了個小姑娘。”依依不舍送走孫華東時,壇水村黨支部書記張毅明對新來的第一書記充滿了期待。但第一次見到江帆時,他心裡涼了半截:眼前這位28歲的姑娘,個頭不高,稚氣未脫,能干得動嗎?

張毅明不知道,江帆接任壇水村第一書記,可謂是“過五關斬六將”:先在縣衛計局系統內海選,兩輪篩選后挑出最符合條件的3人,局領導面試談話后,再投票決定。縣疾控中心團總支書記江帆,最終入選。

“這次選駐村第一書記,流程就跟我們選拔中層干部一樣嚴格。”大竹縣衛計局局長黃遠才說,江帆在大學是學臨床專業,而壇水村因病因殘致貧返貧情況突出,她的專業正好派上用場。

我們見到江帆,是在2015年12月28日,又一個星期一。一如往常,她一大早就從縣城搭車,直奔50公裡外的壇水村,開始一周的駐村生活。

一路顛簸了近2個小時,終於抵達。下車后,江帆分揀完為貧困戶募集的棉衣服,就去吳世清家拿材料,幫他老伴辦殘疾証。

吳世清家離村部最遠,是江帆到任第一天走訪的貧困戶。走了兩三公裡崎嶇村道,就隻有田埂可走了。這天剛下過雨,田埂上爛泥還沒干,隻能順著別人踩過的腳印或找路邊有草的地方下腳,幾乎是邊走邊跳。

“路這麼難走,為什麼第一天就帶我去他家?”江帆邊走邊問張毅明。

“想考驗考驗你。”張毅明呵呵一笑。

這豈是考驗,簡直是個“下馬威”。江帆當天穿著高跟鞋,崴傷了腳。忍著疼痛,堅持走訪了七八家。第二天,她換了平跟鞋,絲襪又被路邊的茅草刮破了。狼狽不堪,但她不打退堂鼓,每走訪一戶,都用平板電腦拍照、詳細記錄。兩三天下來,張毅明覺得“這個妹兒還可以”。

“張支書,縣裡派給你的那位女領導對你好不好?”張毅明常常被村民如此調侃。

“她哪裡是我領導,可是我閨女呢!”張毅明總是笑瞇瞇地回應。江帆尊稱50多歲的張毅明為“張伯伯”,村裡的大事也總是先跟張毅明商量。懂事乖巧的江帆,迅速與村民、村干部打成了一片,成了村民的“私人醫生”與“鄰家小妹”。

召回問責,召回的不僅僅是不適應的干部,更是讓認識跟上來、觀念轉過來、工作頂上來。

派出單位的“娘家人”身份不再輕鬆,蔣興清對此深有體會。以前,達州市司法局派出的第一書記是由局機關黨委書記負責聯系,如今,他這個局長當起了聯系人,“必須親自管,不然第一書記沒干好,被約談的可就是我。”

派出單位不再是“舍不得優秀骨干”了,“隻選對的”,紛紛把“好鋼”用在扶貧攻堅的“刀刃”上。“高配”不再稀奇,市級部門重新選派的29名第一書記,其中正縣級干部3人、副縣級干部11人,其余均是副縣級后備干部和遞進培養對象。

達州市委明確要求,今后市級部門選派調整第一書記,必須是班子成員、后備干部、遞進培養對象或退居二線領導干部,縣(區、市)級部門也要以這4類干部為主。不服從組織安排的機關干部,就地免職,兩年內不得提拔。

“隻選對的”,關鍵還是“指揮棒”。達州堅持在脫貧攻堅第一線考察識別干部,市縣提拔副科級以上干部,第一書記要優先考慮並佔一定比例。宣漢縣堅持“凡提拔必下、凡新進必下、凡后備必下”的第一書記准入條件。在開江縣,已有5名表現優秀的第一書記或駐村干部得到先行提拔重用,待駐村期滿后再到新崗位任職。

第一書記再也不能是“井裡的葫蘆,看起來是沉下去了,其實還浮在上面”。日常督查、巡回督導、交叉檢查、考核排位……不斷繃緊的“緊箍咒”,不允許第一書記湊合了事、“老百姓不認識他、他也不認識老百姓”。

2015年12月25日跟隨市委暗訪組暗訪的情景,依然歷歷在目。

當天上午,達州市委組織部信息中心主任劉劍帶著朱和成、蔣顯海,不打招呼,直奔宣漢縣普光鎮。這已經是劉劍、朱和成第三次參加市委暗訪組了。

“你們鎮有幾個貧困村?”在黨政辦公室,劉劍一行遇到鎮扶貧干部楊劍波,他正在指導錄入貧困戶信息。

“燈籠和塔埡兩個村。”楊劍波脫口而出。

“請帶我們去燈籠村看看。”

汽車直插燈籠村。時近10點,第一書記彭茂才手裡拿著表冊,正給村民發放核桃樹苗。貧困戶任成平裝滿一背簍樹苗,向彭茂才連聲道謝。他指著村委會二樓對劉劍說:“彭書記就住上面,有事喊一嗓子,他就應了。”

朱和成去村委會詳細查看了貧困戶台賬、駐村工作組簽到簿、駐村日記等。村支書田光平帶路走訪貧困戶,蔣顯海一一錄像、拍照存檔。

“現在,我們鄉鎮跟第一書記、派出單位結成了命運共同體,誰也不敢搞假,必須合力干出實打實的業績來。”普光鎮黨委書記曹偉說。

眼下張健思考最多的,是改革舉措的深化完善。當務之急是抓實第一書記履職評估,考實、考准。此外,對同樣擔當脫貧攻堅重任的鄉鎮黨委書記的嚴格考評問責,擺上了議程。

迎難而上的實干派——

有責有權,真刀真槍

“如果工作僅僅停留在口頭上、報告裡,換不來農民口袋裡的‘現米米’,時間久了,串門遭狗咬,人家都懶得再給你攆了”

駐村后,到底碰過多少“釘子”,江帆已經記不清了。組織醫生為村民免費體檢,抽血化驗時,老人們拒絕了,“要拿我們的血去賣錢吧?”勸說村民參加新農合,每年幾十元的費用,總有村民覺得不劃算,說啥也不願意繳……

這些觀念的“軟釘子”,碰是常態,心直口快的她,學著在跟干部群眾閑話打趣中“見招出招”,倒不是很怵。最怵的還是產業造血的“硬釘子”。“如果工作僅僅停留在口頭上、報告裡,換不來農民口袋裡的‘現米米’(現金),時間久了,串門遭狗咬,人家都懶得再給你攆了。”類似的點撥,她也聽過不少,壓力山大。

讓她高興的是,上面放手放權,讓第一書記幫扶有資金、干事有平台。例如,市本級按每年2000萬元、各縣市區按不低於1000萬元建立專項扶貧資金。同時,建立了產業扶貧信貸基金、農產品深加工風險共擔基金。下撥市級定點幫扶村扶貧項目資金20萬元。

讓她頭痛的是,前任孫華東面對的難題還是難題:既要在瞬息萬變的市場中力爭萬無一失,又要考慮與年老體弱貧困農戶的勞動技能和強度匹配,抓產業“就像耗子啃南瓜——張不了口”。這其實也是第一書記們的普遍難題。宣漢縣雙河鎮越嶺村第一書記余濤的話頗有代表性:“找個精准脫貧項目太難了:想種核桃吧,隔壁鄉鎮已經種了上萬畝﹔想發展藥材種植吧,一打聽,隔壁鄉鎮也種得滿山都是了……”

但江帆也知道,事在人為。包谷梁村的周炳祥就破了題。

周炳祥是達州市農業局調研員,從領導崗位退下來后,主動申請到達川區香隆鄉包谷梁村任第一書記。“這窮疙瘩能長出啥寶貝?”上任伊始,“產業,產業!”就是他念念不忘的大事。

他從“娘家”搬來救兵,“殺雞也用牛刀”,一番專家深入論証,以“基地+專業合作社+農戶”模式發展圓黃梨產業,被確立為精准扶貧主攻方向。

櫻桃好吃樹難栽。引進的圓黃梨,在我國西南片區屬首次栽種。按專家指導意見,要挖長寬深各60厘米的大坑,先下10公斤農家肥,再墊20厘米熟土層,接著墊生土層……

“祖祖輩輩都是挖個小坑,樹一插,為啥要這樣費時費力打窩栽樹?”很多農民不理解。

周炳祥山頂山腳來回跑,督導村民按標准放線、挖坑,最多一天走了16公裡。“難說服的農戶,需要反復做工作,有的要跑四五趟。”

挖坑標准了,問題又來了,貧困戶謝治玖唯一的口糧田在450畝連片基地核心區中間,堅持要種稻,咋勸也不願流轉,更不願置換。

周炳祥不搞強迫,先栽周圍50畝,讓老謝看效果。再拿圓黃梨的照片、資料給他算賬,“1株豐產后可賣100多元,一畝可栽85株到90株……”見周炳祥辦事認真,老謝心動了,點頭了。

“帶著孩子‘嫁’到木龍村”的蒲政蘭,也干得風生水起。

蒲政蘭是通川區工商質監局辦公室副主任,主動申請到安雲鄉木龍村任第一書記。帶著未斷奶的孩子,她與村民同吃同住,幫助大伙發展清脆李、地膜土豆等經濟作物。為了在最短的時間內爭取到水渠維修資金,她軟磨硬泡,對方笑道:“小蒲啊,我們不把你的事辦成,辦公室的沙發恐怕要被你坐穿哦。”

缺水、缺路,缺資金、缺勞力,穿行在大巴山的貧困角落,我們能體會,身為貧困村脫貧攻堅軸心,駐村第一書記們肩負的壓力,沉甸甸。

我們夜宿宣漢縣越嶺村那天,村委會主任陳清家裡多了份平時不曾有的熱鬧——老伴在縣城打工,家中隻住著他和第一書記余濤。山村的夜晚格外冷,我們圍爐夜話。

“老陳,把你的大床讓給我睡吧,你那小木板床我怕睡塌了!”高個子的余濤,總喜歡打趣。“村裡脫了貧,就讓你睡大床!”又是笑聲朗朗……

山村寂寂,我們卻輾轉難眠,思緒難平。第一書記最難的,不是如何待得住,而是如何干得好。比待遇保障更重要的,是“思路上有高參、資金上有兜底、項目上有后盾”的因村施策機制保障,而非拼人脈拼運氣的匹夫之勇……

天剛麻麻亮,余濤的電話就響了:“余書記,生小羊啦!”他顧不上洗漱,直奔貧困戶王瓊桂家。幾個月前,王瓊桂搞起了山羊養殖。

余濤趕到王家時,已有不少村民在院壩中圍觀剛出生的小羊羔——它在羊媽媽不停舔舐下,一邊靠著火爐取暖,一邊全力嘗試著站起來……

《 人民日報 》( 2016年01月15日 20 版)

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“黨史學習教育”官微