2014年秋天,清華大學法學院新開了一門名叫“中國司法制度與司法改革”的課。每到上課時間,清華大學法學院三樓那間普通的教室裡,就會匯聚不少人。有學生,法學院的、外系的﹔有老師,本校的、外校的﹔有律師,有法官……學歷從本科一年級到博士后。一位讀過哈佛法學院的上海律師,每個周末都會從上海飛來聽課。

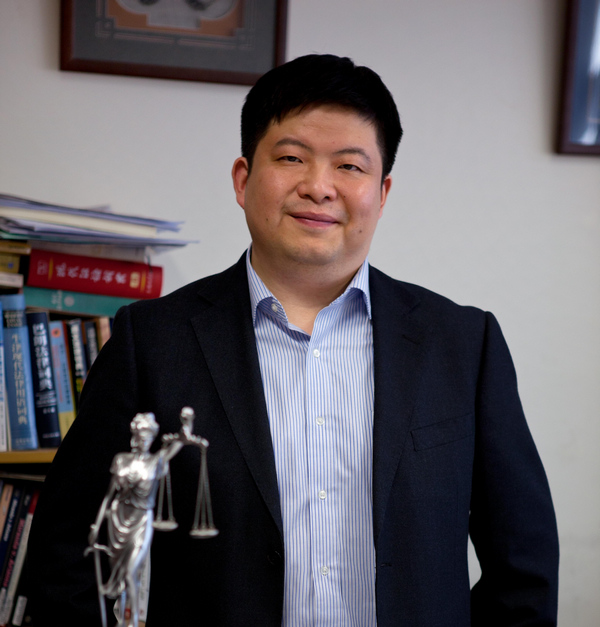

引力來自主講人的身份,最高人民法院司法改革領導小組辦公室規劃處處長何帆。他是法院司法改革的重要參與者。作為《最高人民法院關於全面深化人民法院改革的意見》的主要執筆人之一,他參與研究制定了設立最高人民法院巡回法庭、設立跨行政區劃法院、人民陪審員制度改革、深化司法公開等一系列重要改革文件。

除了法官和改革者,何帆還有另一個身份:知名譯者。2009年至今,他利用業務時間,先后翻譯了《九人:美國最高法院風雲》《法官能為民主做什麼》《法官能為法治做什麼》《美國最高法院通識讀本》《批評官員的尺度:〈紐約時報〉訴警察局長沙利文案》等十多本著作,主編了“美國最高法院大法官傳記譯叢”。其中,《批評官員的尺度》一書囊括了2011年全國所有重要圖書獎項。因為致力於傳播司法文化和翻譯法政作品,他被《南方人物周刊》評選為2014“中國青年領袖”。

“據我所知,此前還沒有哪個法學院專門開設過這個課程。”清華大學法學院教授何海波說,正是這位教書十載的法學專家,促成這堂課走進清華。在他看來,學生們需要“另一種知識”,而何帆就是傳授者的合適人選。

這幾年,法學教授何海波最擔心的事,就是學生們理解不了現實。在他看來,法學院更多地在讓學生進行法律理論、規范的學習。這雖然是必要的基本功,但要是光有這個基本功,會導致他們“不接地氣,缺少對實踐的了解和操作技能。這位教授還帶過“國際班”——一個從本科生中選出20人組成的“精英班”,培養他們“兼具中國情懷和國際視野”。這些學生都非常聰明、勤奮,外語很好,“但缺乏引導”。何海波發現他們作為法學院的學生,不知道什麼是黨組,不知道人民司法是怎麼回事,不去想司法制度未來將會怎麼樣。 “一個人進入單位,才知道‘黨組’多麼重要。但在法學的教科書裡,沒有這兩個字。他們讀了四年法學教科書,就像一直在讀童話書的孩子,就這樣被送進社會。”

何帆在參與司法改革過程中,也深深意識到理論界與實務界的脫節。無論是就改革方案征求意見,還是在社交媒體上觀察理論界對法院工作的評價,都能發現這種脫節不僅存在,而且越來越嚴重。在2013年的一次研討會上,他碰巧遇到何海波。“我一直想開一門課,講講現實中的中國司法。”何帆說,何海波馬上應承下來,“幾乎是一拍即合”。

在與何帆商議之后,何海波立馬去跟學校申請,很快就得到法學院的支持。何帆則開始准備課程內容。那段時間,關於這門課講什麼怎麼講,他一邊思考,一邊打聽。他發現有的學校講相似的內容,但以批判為主,解釋很少。即使有關於中國司法制度的介紹,也僅僅是限於新聞報道和法律條文,層次較淺,沒有從司法現狀和問題出發。“不少高校的法學院老師可能也並不了解中國司法現實中那些復雜的關系。”何帆推測道。

從敲定到開課,差不多過了半年時間,兩個“何老師”也討論過好幾回。何海波希望何帆在這門課上,比較開放地討論一些問題,而不是為現在的司法政策做詮釋、做注腳。

如果就法條談法條,就沒必要請最高法院法官來講﹔如果動輒談外國司法如何,這門課還不如更名﹔如果一味強調制度的“相對合理性”,價值觀上會出現偏差,容易誤導青年學子。

“外接洋氣,內接地氣。”甫一亮相,何帆就得到何海波這樣的評價。把老熟人搬來上課,何海波覺得合適。因為在這位教授看來,很多學者盡管理論背景深厚,但未必能參與實踐,而何帆在司法改革的第一線。且據他了解,何帆對中國、外國司法的歷史,都有過研究和梳理。最重要的是,要能鎮住清華這些眼光挑剔的尖子,何帆比許多司法界實務部門的人士,多了頂博士帽。

在第一節課上,何帆打開大紅色襯底、金黃色欄線的ppt,開門見山地解釋自己要講什麼:“這門課教的是跳出法條看待司法﹔如何理解司法政治﹔如何看待政法體制﹔如何把握黨法關系﹔如何分析中國問題。”

隨后,這位老師也提了一個大多數法學課堂都會提的問題,法院是做什麼的。與陳述概念的方式不同,何帆告訴學生:要弄清在中國的政治現實下,政權體系下,法院是什麼地位﹔在中央和地方的關系下、黨政關系下,法院又是什麼地位。“撇開意識形態思維。”他上來就提出要求。

在后來回憶這門課時,幾乎所有學生印象最深刻的,都是何帆在這個頗有點“偉光正”的開頭后面,講了10個自己編排,但脫胎於真實案例的故事。這些故事借用網絡搞笑劇《萬萬沒想到》的模式,講述了主人公“王大錘”在中國司法現實環境中的各種遭遇。他時而是法官,時而是法院的其他工作人員。他會被上級法院刁難,會被庭長干預案件,也會被領導派去賣報紙。

故事講完,何帆拋出10個關鍵詞:法統、政法、小組、黨委政法委、黨組、干部、刀把子、群眾路線、中央事權和大局/中心工作。何帆第一堂課留的作業,一個是考據“干部”由來,一個是梳理“群眾路線”在司法工作中的體現,還有一個是梳理不同歷史時期中國共產黨對“大局”或“中心工作”含義的闡述,以及法院“服務大局”或“服務中心工作”的政策表現。

在何帆看來,“了解和理解”必須是前提。“你不懂它怎麼來的,為什麼是現在這樣,你改什麼,怎麼改?你怎麼知道哪些能改,哪些不能改?”

助教姜周斕對何帆懷有一種感激。“我以前認為,理解了社會現實以后,就會因為存在的合理性而否定改革的必要性。”她因此曾對這門課抱有懷疑,但她后來發現,這門課之所以陳述現狀復雜,是為了厘清各種歷史背景和現實力量的博弈,“才知道怎麼改,而不僅僅是要不要改”。

連何帆自己都認為,這課聽起來“有趣”,但要上好吃透則很難。每節課他都會布置一個專題,讓學生交ppt,再選兩到三個人來講。要求第一個講完,第二個要跳過重復的地方,而且一定要標清參考文獻是什麼,“因為能看出功夫”。

開課后,這間教室不斷涌進一些外系學生和不少“旁聽生”——有清華政治學系的老師,有最高法院的博士后,有已經從業的律師、法官,還有承諾不報道課堂內容,隻想學習的媒體記者。這門課結束時,何海波在微博上寫下了一段感言:“2014年,我做得最英明的一件事,就是請何帆來清華講課。希望這不是他的最后一次。我相信,清華學生更需要培養理解〝復雜中國〝的能力,而不僅僅是司考通過率更高、GRE分數更好。”

這門課的考試題,是給一位猶豫是否要辭職的法官的信。助教姜周斕的答卷,代表了許多學生的心聲:“我願與你一起吐槽,和你一起批判。但更願能互相箴規彼此挾持,不被一時的利害與一己之悲歡遮了眼睛蒙了心,更願歲月能讓我們從批判走向建設,進一寸有一寸的歡喜,在大時代中做個自由的舞者。”

除了做好司法改革本職工作,在高校開設司法制度方面的課程,為了推動更多人認識司法、了解司法、支持司法,2014年1月1日,何帆開通了一個名為“法影斑斕”的微信公號,定期推送司法主題的書評、文章和資訊。目前, “法影斑斕”的訂閱者已有近10萬。而他以“學者何帆”之名在新浪認証的微博粉絲有近11萬之多。在他看來,中國公眾對法院的了解,大多來源於教科書或法條,一旦進入現實的司法程序,情況就會不一樣。所以,“把問題的由來和解決之道准確地解釋給公眾,是非常重要的。”“向公眾介紹中國司法,是希望大家對中國司法制度有一個‘同情的理解’,進而知道問題在什麼地方,應該通過什麼路徑著手去解決。”如果整個社會能在問題、成因和破解之道上達成共識,法治目標就能更快更好地實現。

| 相關專題 |

| · 法治人物 |